《纽约时报》敏锐地察觉到新闻业可能迎来的变化,以及可能面临的终结之势。近日,它发布最新的“研究成果”——新闻的未来,将不再是“文章”的时代。媒体只有革新核心产品,才能收获最多。

一、新闻叙事如何重构:给新闻“编码”,实现知识增量

纸质媒体的局限就在于此,它意味着新闻一天最多能出版两次,文章一旦被发布,就无法替换。虽然新闻机构利用互动性、视频和音频来适应新媒体的发展,但即便是最具有创新性的形式依然被视为新闻报道。这种报道有“硬伤”:一旦发布,就不会再发生任何变化,即不会随着时间的推移实现自我升级或知识积累。这意味着我们需要思考如何才能创造性地解决新闻报道的“时间问题”。信息应该实现自我积累,新闻材料应该对最新报道或最新消息做出恰当的反应。并且,更应值得重视的是,用户的新闻消费行为拥有复杂的频率和节奏,而不只是一种以天为单位、定期阅读更新这么简单。

那么,如何才能实现知识增量?

答案是:给新闻编码。

为了充分利用每篇已发布文章里的知识,我们需要先对知识进行编码,以便搜索和提取这些内容。这意味着,在撰写每一篇文章的时候,需要对里面可能被重复利用的知识进行识别和注释,这些经过编码的知识也就是我们在《纽约时报》实验室一直提倡的“文章积木”(Particles)。

二、文章积木解放新闻生产力:资料筛查等重复性劳动成过去时

先把一篇文章所需的知识点进行编码、标注并嵌入“文章积木”,并成为撰文时的必备元素,那么查找上下文背景时,就so easy啦。而当新闻编辑室里所有的工作都可以交由“编程化”的“文章积木”来处理时,记者和编辑将被从繁复的边角工作中解放出来。更令人兴奋的是,新闻信息也可实现行嵌入,编辑操作将更加灵活机动,并可根据读者兴趣实现内容的扩展或简化。一篇文章不仅要包含最重要的内容,还必须包含一系列可将读者导向深入的背景介绍和分析的入口。

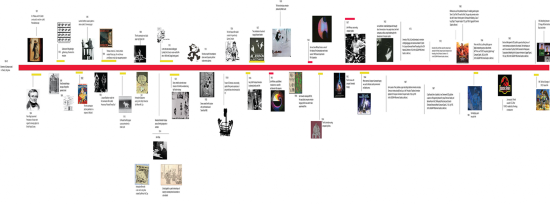

三、更“自动化”的发布策略:建立新闻时间轴+寻找不同平台契合点

记者和编辑的目光不能只局限在文章发布完成这个步骤,更应该关注的是如何把报道“打碎”,并可以随时随地有效利用起来。

将报道拆分为元件,建立清晰时间轴。如果我们对一个正在进行中的新闻报道进行编码识别,然后生成一个可自动更新的新闻时间轴,那么长篇大论的叙事也就变成小菜一碟了。

而这些信息的“编码”对于解释性报道来说,也至关重要。这是因为,解释性报道中很多辅助读者理解事件的综合信息大多是“背景性、纵向的”知识,而读者在无甚积累的情况下,很难一次性理解到位,编码后自动生成的“知识链”,则将有效解决此问题。

不同平台有“最佳适配”发布策略。

平台崛起,已深深影响到新闻内容的分发策略,针对不同平台特点,如何有的放矢?同一个新闻故事,如何在不同平台上取得最佳传播效果?

Alexis Lloyd给出的答案,依旧是“积木大法”,简而言之,就是将一则新闻故事拆分为不同元件,而非使用统一的发布模式。

四、新闻的未来:成为知识来源

而在关于新闻未来的设想中,时效性这一核心命题也可通过“积木”解决。首先,一则新闻会包含对目前情况的“机动”性内容,也会包含事件背景、人物介绍等“永久性”内容。但是,通常情况下,一家新闻机构每天发布数百篇文章,其中包含很多多余或重复性信息,这也是为什么纸媒的数字化道路常常难以为继。

如果我们在生产内容时就标记出那些永久性、可重复利用的信息,日后的工作将事半功倍。这意味着新闻机构不仅要生产“历史的初稿”,还要综合生成第二稿第三稿……第N稿,以期成为知识的来源。

《纽约时报》提出为内容“编码”,为记者解决查找背景资料的“老大难”问题,并且作为可重复利用的“干货”。经过编码的内容还可以根据平台选择不同的发布方式,不仅减轻记者工作负担,还为读者带来更优的阅读体验。

(来源:全媒派,研究院 李黎丹 整理)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!