所谓“虚拟现实”,是指借助实体设备营造虚拟情景。其核心关注点在于虚拟场景是否有良好的体验,理想状态是让体验者的感知完全沉浸其中,跳出真实场景之外。虚拟现实技术近几年来进入新闻业,记者和编辑一夜之间获得了深刻影响和感染读者的能力。现在都有哪些虚拟现实应用于新闻媒体行业的优秀案例呢?

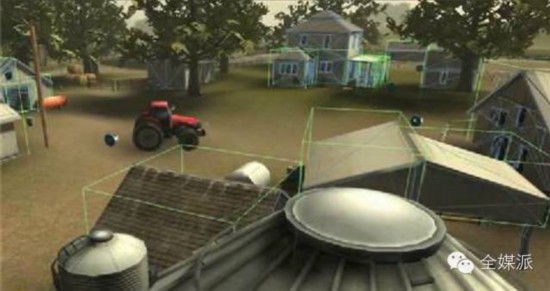

案例一:爱荷华州《丰收之变》/《得梅因纪事报》& Gannett

“Harvest of Change(丰收之变)”是新闻媒体使用虚拟现实技术的较早期尝试。它由爱荷华州的《得梅因纪事报》(Des Moines Register)和Gannett公司发起,讲述了一个美国农场家庭的变化,从中解释技术、移民和全球化等因素如何改变一个家庭农场。

观众带着Oculus Rift,如同身临其境置身家庭农场,并且可以通过360度视频来和家人及农场的其他人进行交互,从而获得更强的交互感、增强对信息的理解度。

案例二:微电影《聚会》/Morris May&Rose Troche

2012年圣丹斯电影节上首次亮相的电影《聚会》(The Party),由Morris May和Rose Troche创建,运用了虚拟现实技术,通过两个5分钟的片段从不同视角展示了一个相同的故事。然后视角转换,观众将通过这个男人的视角来重新观看这场聚会。他与女子跳舞,在把她带进房间前递给了她一杯饮料。

“这部作品的成功之处在于,它能够把人们带进这种经历并引起同情。”洛杉矶南加州大学Robert Hernandez教授说,“同时,它也承担了很多社会责任。”

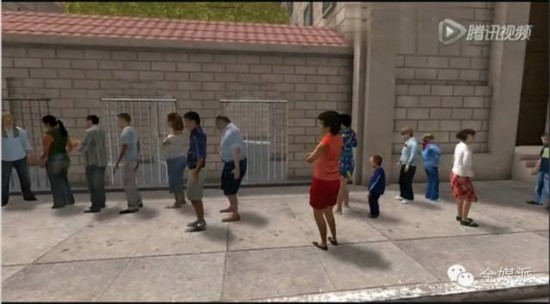

案例三:《饥饿洛杉矶》/Nonny de la Pena

和南加州大学互动媒体实验室的产品相类似,作为前Newsweek记者,Nonny de la Pe?a也制作了一则虚拟现实新闻作品。而她把目光对准了等待救济的洛杉矶贫民。Hunger in Los Angeles的场景设定在8月炎热的洛杉矶。几位城市贫民在骄阳下焦急地等待着救济食品的发放。

而就在那时,一位身患糖尿病的老人晕倒在地。

通过虚拟现实技术,体验者可以近距离的直视瘫倒在地的老人。他脸上的表情,痛苦的呻吟声以及不断抽搐的身体,体验者通过所佩戴的头盔都能够身临其境的感知。除了老人之外,体验者还能以第一视角目睹围观者的表情、反应。这种近距离的强烈感官刺激在很多体验者脑海中深深印上了事发当时的恐惧、无助。有些人甚至认为自己也是围观群众,身体不由自主地移动起来,去触摸地上那个并不存在的老者,还有的人看到结尾处哭出了声。

案例四:《叙利亚项目》南加州大学互动媒体实验室

世界经济论坛于是委托南加州大学互动媒体实验室利用虚拟现实技术制作了这个名为“Project Syria”(叙利亚项目)的视频,该视频向人们讲述了战争中儿童遭遇的痛苦,旨在利用虚拟现实技术再现内战中的叙利亚。

进入体验模式,每一位体验者都置身于叙利亚繁忙的大街上,看到的是忙碌嘈杂的集市和熙熙攘攘的人群。不过很快,砰地一声巨响,体验者立刻能感受到身边腾起了烟雾以及爆炸特有的硫磺味。短暂的耳鸣和近乎晕厥的体验让每一个体验者仿佛真的亲临了爆炸现场。

案例五:漫步纽约《纽约时报》

《纽约时报》的“Walking New York(漫步纽约)”是一个使用了虚拟现实技术的影片,讲述了为《纽约时报》杂志拍摄封面的艺术家的故事。该期杂志的封面是一个来自阿塞拜疆的移民,艺术家将这幅150英尺长的巨幅照片贴在了纽约曼哈顿区Flatiron广场的人行道上。

这部电影让观众能够体会到拍摄过程的每一个细节,包括对街道的拍摄、摄制组的工作、如何贴照片,以及在直升机上的航拍。如果想在虚拟现实的情景下观看这部虚拟现实作品,观众只需要佩戴一幅Google Cardboard或者其他移动虚拟现实装备,然后再安装一个名叫VRSE的移动App。

虚拟现实技术虽然已经在多地被应用,但《纽约时报》的这部虚拟现实影片则形象生动地讲述了虚拟现实技术可以如何被新闻媒体“为我所用”:它是将观众真正带入新闻故事的利器。

(来源:全媒派,研究院 李黎丹 整理)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!