日前,市场研究公司尼尔森和其收购的社交电视平台Social Guide联手开展了一次研究,调查美剧直播时收视率与发Twitter数量的关系,调查结果如下:

根据调查,发现近86%的平板电脑所有者和88%的智能手机用户,会一边使用移动设备一边看电视。这项研究同时也发现,最常见的与观看电视同时进行的移动设备活动是检查电子邮件,其次是搜索相关的电视节目。这其中又有40%的人会去登录社交网站或者打开社交应用。Twitter曾经也表示,他们移动用户中的三分之二在看电视时是活跃的。

(图片来源:雷锋网)

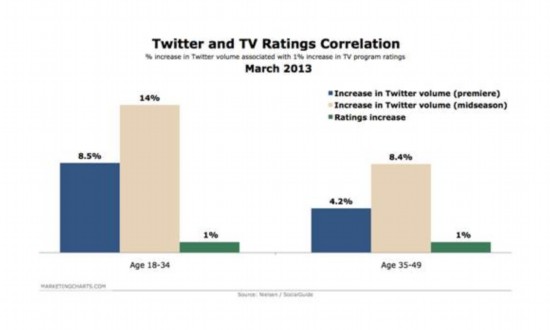

具体来看,对于18到34岁的观众群,如果电视里播的是某美剧的开播第一集,那么收视率每增加1%,则发Twitter数量上涨8.5%。如果电视剧是在播某剧中间的某一集,那么收视率每增加1%,则发Twitter 数量上涨14%。相比之下,在35-49岁年龄段,这两个数据则分别是4.2%和8.4%,皆低于18-34%年龄段。

近年来,关于社交媒体对传统媒体冲击的言论不绝于耳,但是这个调查却显示出了二者之间在用户竞合方面的微妙关系。

首先,在收视率增加1%的情况下,美剧首播时Twitter发送量的增长量没有季中某集的增长量大。这说明,与直接创造大量完整、新鲜内容的传统媒体(这里主要是电视)比较而言,Twitter在内容生产上有其自身的劣势,即twitter产生的内容仍然是扎根于电视剧提供的话题的,比如,随着收视率的提升,人们对电视剧的兴趣在增长,进而提高了发twitter的兴趣,一边看直播一边写twitter聊剧情成为很多人的选择。但是每季开始时段,剧集内容相对平稳,可供讨论的话题不多,而进展到中段时高潮来临,则人们对其发表评论的意愿也随之增长。传统媒体内容的话题性可以拉动社交媒体的活跃性,但是与此同时,观众在观看电视的同时发twitter,无疑会降低注意力,在这种情景下,传统媒体与社交媒体的竞争不仅仅表现在用户数量上,更多的是对用户注意力的争夺。可以设想,用户看电视的时候发twitter的情况可能有以下几种:1、内容相对平淡时,通过发twitter打发时间,一心二用;2、内容精彩时,发表短暂评论,进行情感的宣泄与交流;3、剧集开始或者即将结束时,对剧情进行预测和评价。

可见,在社交电视尚未完全普及的前提下,社交媒体实际上弥补了电视媒体社交性欠缺的弱点,将对同一节目内容感兴趣的人群集中在某一话题之下,为他们提供交流平台。在这种情景下,讨论传统媒体与社交媒体的竞合关系可以考虑如下几个因素:如何利用社交媒体监测受众对传统媒体内容的反馈,以及如何通过在社交媒体上发起话题带动传统媒体内容的收视、收听率。去年12月,尼尔森通过收购social guide以及与twitter合作,开展“尼尔森——twitter电视评级服务”,已经开始涉猎这一全新的领域。未来,通过监控社交媒体热度来评价传统媒体内容受欢迎度将成为常态,如何顺应和利用这一趋势值得关注。这项工作目前国内已经有从业者开始涉及,从电影《失恋三十三天》和纪录片《舌尖上的中国》的未播先热可以看出。而国内从事此类监测的机构则重要来自两方面:如以湖南卫视为代表的电视台的“自查”: 2012年12月31日开始推出的电视互动社交智能手机客户端,意欲连通家庭共享的电视银屏和个人私享的手机屏幕,增进亲朋好友在电视机前的聚会和线下的共享时光:收看湖南台的节目,扫二维码(仅当时有效),就可以挖宝,挖到任务、完成任务可获取徽章,收集一定数量的徽章就可以兑换iPad mi?ni、《快乐大本营》入场券等实物。通过这款应用,湖南卫视力图融合电视、网络,线上、线下,现实、虚拟等不同平台、不同场景的体验和交流,在移动互联网时代以新的方式汇聚受众并重建彼此的关系。另一方面则来自市场化的研究机构通过自有系统对多个社交平台上的预设关键字,如“金庸”,进行抓取,来判断某一电视节目的受欢迎程度。如中国传媒大学调查统计研究所曾经以此方法做过年度热门电视剧排行榜,另一家咨询公司IRI则通过这种方法为多家电视台的电视栏目进行效果监测。

第二,收视率增加1%的情况下,35-49年龄段的Twitter增加量要低于18-34年龄段,无论是首播还是季中。这个结果很好理解:社交媒体对低龄人群的渗透率要远高于成年人,很多20岁以下的年轻人甚至可能根本没有使用过非智能手机。此外,这个调研结果同时也说明,年轻群体更乐于在社交媒体上就电视内容进行分享,即相对于直接观看而言,年轻群体如果关注了某项电视节目内容,更有意向通过公开平台分享他们的体验。而这或许也解释了另一个困扰了传统媒体人的问题:流失的年轻观众去了哪里?传统媒体的内容对他们还有吸引力吗?

根据媒体2012年的报道,在北京,电视开机率仅仅为30%,而电视观看人群的年龄结构也显现出老龄化趋势,40岁以上的人成为收看电视的主流人群。2011年,上海地区电视开机率平均值为27.2%,与此形成对比的是视频网站流量的不断上涨。通过尼尔森和twitter的这项研究或许能看出,年轻观众并非失去对电视内容的兴趣,而是将更多的注意力分散到不同的媒介形式,在“屏”与“屏”之间的转换之时,年轻观众并非完全放弃了传统媒体的使用,而是更倾向于通过多种渠道接受媒体产出的内容,并乐于把对内容的接受转化为一种社交行为,通过观赏共同的节目并分享观感,形成固定的社交圈,达到“人以群分”的目的。大众传媒的“普适性内容”在社交媒体时代成为划分人群的某种“关键词”,围绕着这些关键词,不同年龄层之间的反映就显得尤为有趣。

以前段时间热播的电视剧《笑傲江湖》为例,围绕编剧对原著剧情的较大改动的行为,年龄较大的金庸原著读者和没有读过原著的年轻观众在包括论坛、贴吧、微博等多种社交媒体上进行“论战”,而这种“论战”本身又推动了剧集的热播。纵观近年来在社交媒体上引起话题讨论的影视剧,基本都取得了不错的票房或者收视率,这种情况已经与几年前电视机《士兵突击》在网络和电视两个平台冷热不均的情况截然不同。甚至在话题效应的影响下,原本一些已经远离电视荧幕的观众再次回到电视机前关注剧情发展。这种被社交媒体话题效应带动的“回春”效应值得关注,而社交媒体运营者也值得从中思考自身产品的新增长点。

(研究院 万丹妮)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间